自然室温で暮らす家をつくるためには、冬に熱を逃さない、夏に熱を入れない、といった住宅の温熱設計が重要です。断熱性能・気密性能を高めるのが、まずは基本です。

インデックス

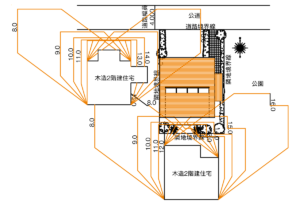

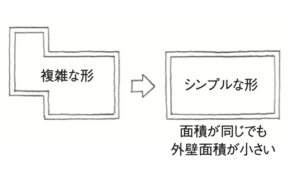

建物のかたち

びおソーラーは、建物の構造や間取り等を制約するものではありませんが、プランが出来上がってから導入しようとしても上手く行かない場合があります。建物の配置、平面、立面、断面を考える基本計画の段階で、びおソーラーについても並行して検討してください。

あまり凹凸の多い平面や立面は、外壁面積が増え熱損失が多くなります。建物の形は単純な方が好ましく、びおソーラーの対象範囲もできるだけまとまった空間になっている方が良い効果が得られます。

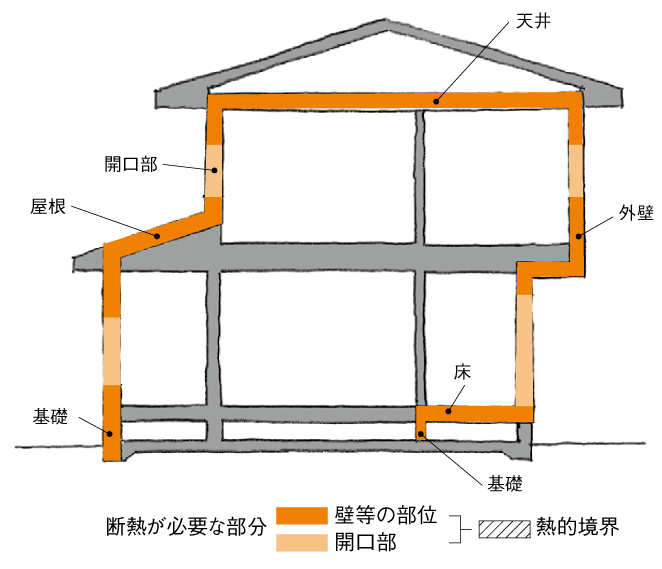

熱的境界

断熱設計は、まず断熱する空間を決めることから始めます。居間や寝室などの居室やトイレ・浴室などは断熱空間になりますが、小屋裏(ロフト)やインドアガレージなど曖昧な空間がないように、断熱する屋内と屋外を明確に分けます。この屋内と屋外を熱的に区分する境界を「熱的境界」といい、断熱対象部位になります。

熱的境界である屋根(天井)・外壁・基礎(床)は、各部位ごとに断熱性があることは勿論、これらが連続していることが大切です。隙間があると断熱欠損がおこり、せっかく蓄熱した熱が無駄に逃げるだけでなく、室内が不快な環境になったり、結露が発生する危険性にもつながります。

特に熱の出入りが大きい開口部は、枠・ガラス共に断熱・気密性の高いものを選び、冬の昼間は日射を取得して室温が上昇し、夜間は断熱して熱の逃げを防ぐようにします。また、庇や外付けブラインド等で夏の熱の侵入を防ぐ仕組みを持たせることも有用です。

びおソーラーの熱的区画

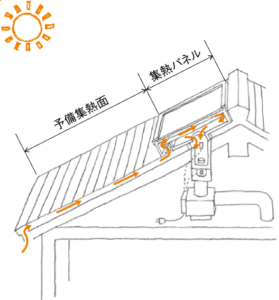

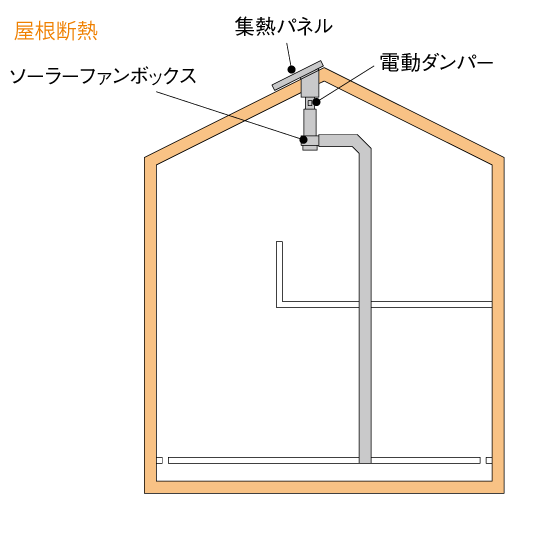

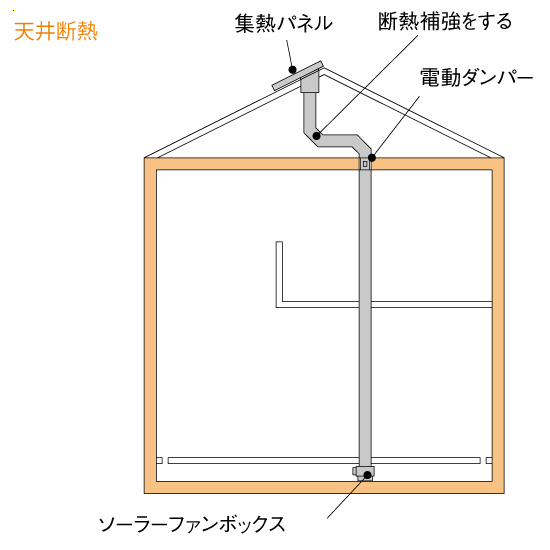

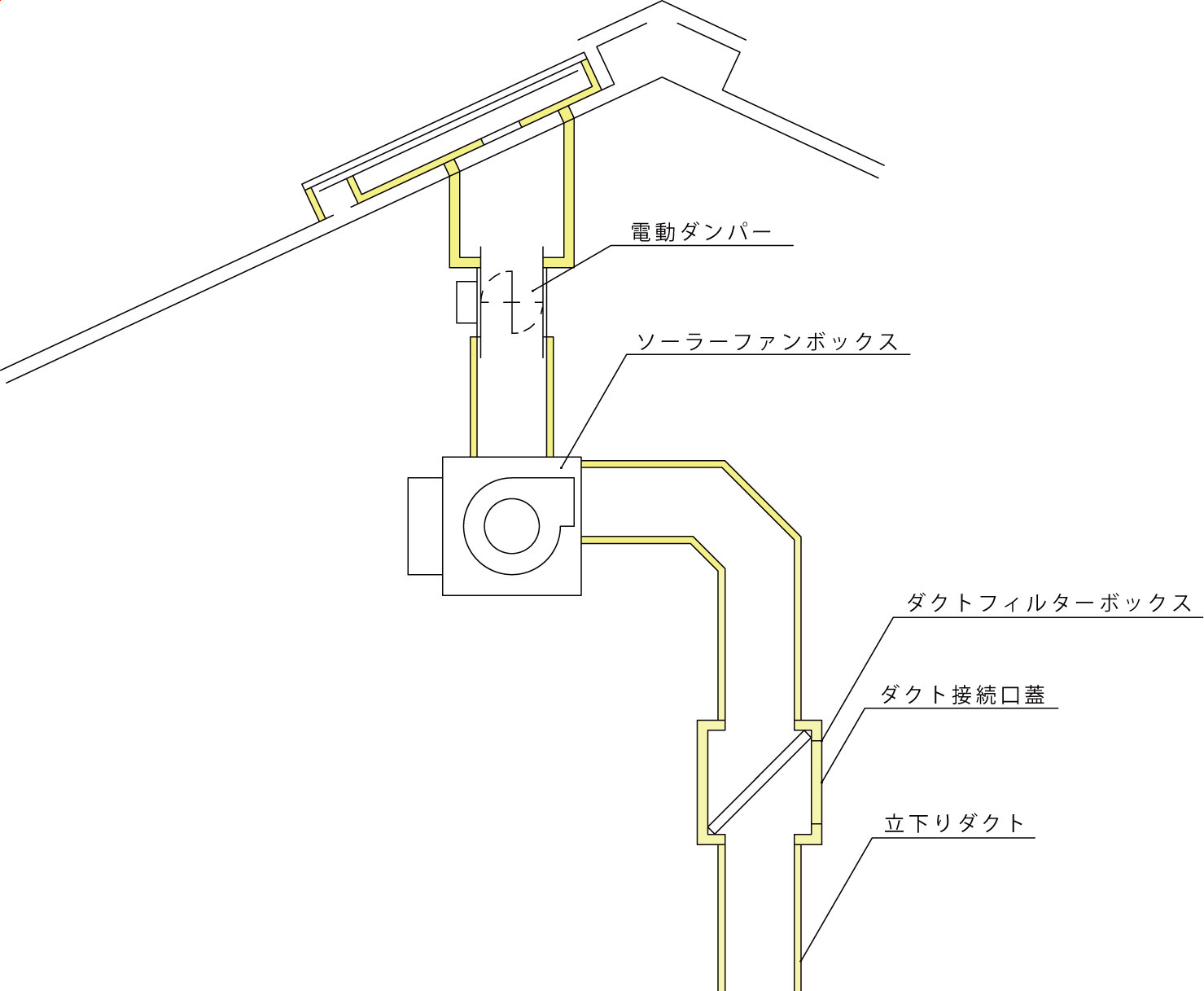

屋根で集熱する場合、建物の断熱区画が屋根面なのか、天井面なのかで、びおソーラーの機器の配置が異なります。

屋根断熱の場合

屋根断熱層をダクトが貫通する部分に室内外を区画するための電動ダンパーを配置します。

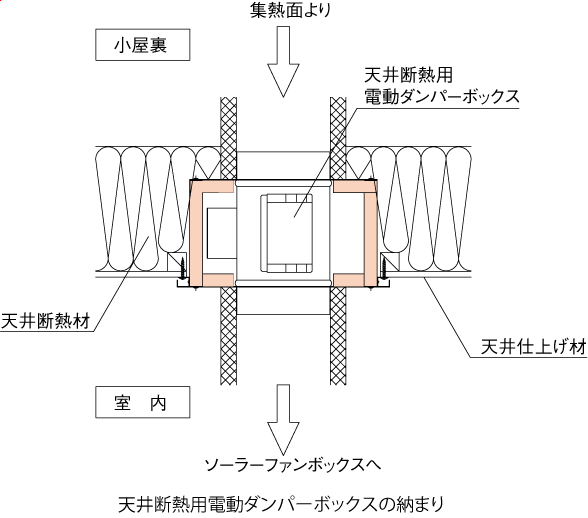

天井断熱の場合

断熱区画が天井面になりますから小屋裏は屋外の扱いになります。室内外を区画する電動ダンパーは、天井断熱用電動ダンパーボックスに納めて天井面に設置します。

ソーラーファンボックスは必ず断熱境界の室内側に設置して下さい。また小屋裏に露出するダクト配管は、必要に応じて断熱補強を行い、熱損失を抑えるようにして下さい。

外皮性能

びおソーラーを導入しただけで暖かい家になるわけではなく、建物自身の「保温力」が求められます。

建物を高断熱・高気密化する事は外部環境の影響を受けない内部環境をつくり、少ないエネルギーで「快適」な温熱環境を得ようという考え方であり、国の施策にもなっているので今後益々、断熱基準が強化されていく方向です。

これに対して「もっと自然との応答を大切にすべきだ」という考え方の人もいて、これも正しいと思います。要はバランスが大切で、外部の影響を受けて室温が乱高下するような家では住人は我慢を強いられたり、エネルギーの無駄遣いをする事になるでしょうし、自然との関係を断ち切ったような暮らしが人の生活の場として良いとも思えません。

自然室温で暮らせる家は、自然エネルギーを利用して「快適」を得ようという考え方なので、気まぐれな自然エネルギーを無駄にしないためにも建物の断熱・気密化は必須条件です。

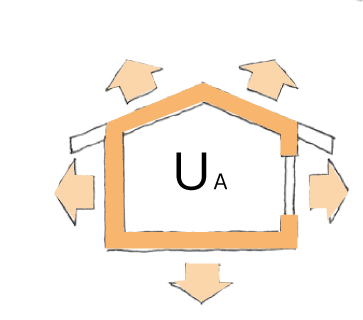

外皮平均熱貫流率(UA)

建物の内部から屋根(天井)、外壁、床及び開口部などを通過して外部へ逃げる熱の合計を、外皮面積で除して求めます。値が小さいほど、断熱性能が高いことを表します。

冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)

冷房期において、窓から侵入する日射による熱と屋根(天井)、外壁などから侵入する熱の合計を、外皮面積で除して求めます。値が小さいほど、建物内に入る日射が少ないことを表します。

平成28年省エネ基準レベル(=断熱等性能等級4)

平成28年省エネ基準では、全国を8地域に分け、外皮性能として「外皮平均熱貫流率(UA)」と「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)」の基準が定められています。

| 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 都市例 | 名張 | 札幌 | 青森 | 長野 | 新潟 | 東京 | 宮崎 | 那覇 |

| UA [W/㎡・K] | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ー |

| ηAC [%] | ー | ー | ー | ー | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 6.70 |

HEAT20の提案

HEAT20(2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会)が推奨する外皮性能は、平成28年省エネ基準(=断熱等性能等級4)や、ZEHで定められた基準より高いレベルの外皮平均熱還流率(UA)が定められています。注目すべきは室内温度環境を単なる空気温度ではなく体感温度を基準にしているところです。「自然室温で暮らせる家」を実現する上で「体感温度」を向上させることはとても重要なのでHEAT20の基準は大いに参考になります。

| 地域区分別のUA基準値(W/㎡・K) | |||||||

| 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 都市例 | 名張 | 札幌 | 青森 | 長野 | 新潟 | 東京 | 宮崎 |

| ZEH基準 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

| HEAT20 G1 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.56 |

| HEAT20 G2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.46 |

| HEAT20 G3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.36 |

HEAT20 外皮性能グレードと住宅シナリオ

| 地域区分 | 1・2地域 | 3地域 | 4~7地域 | |||

| 暖房方式 【暖房時間】 | LDK | 連続暖房 【24時間】 | 連続暖房 【平日24時間、休日19時間】 | 在室時暖房 (深夜・日中は除く) | 【平日:14時間】【休日:13時間】 | |

| 主寝室 | 在室時暖房 (深夜・日中は除く) | 【全日:9時間】 | 【全日:3時間】 | |||

| 子供室 | 【平日:3時間】 【休日:7・10時 | 【平日:3時間】 【休日:7・10時間】 | ||||

| トイレ、廊下、浴室、洗面室 | 暖房無し | 暖房無し | 暖房無し | |||

| 和室 | ||||||

HEAT20において「トイレ、廊下、浴室、洗面所」は「暖房なし」とされています。

建物全体の断熱性能が高まればこれらの室の温度も底上げされるとは思いますが 暖房室との間での温度差がなくなる訳ではありません。暖房室の暖気が非暖房室を含む建物全体に周るような空気の動きをつくる事ができればヒートショックを与えない温熱環境になるでしょう。

体感温度

体感温度=(壁・床・天井等の平均温度+室温)/2

人は床や壁、天井からの「輻射熱」の影響を受けて暑さ、寒さを感じ取ります。上式で表されるように快適な温熱環境を得るには室温だけでなく周壁温度のコントロールが重要となります。びおソーラーは局所暖房ではなく太陽熱から得た暖気を建物の床下に送り、蓄熱させながら建物全体に広げて行くしくみです。床下を集熱空気が流れる事により床が面で暖められ、空気の対流を促します。これにより床に隣接する壁や天井の表面温度も上昇することになり、周囲からの冷輻射が抑えられて体感温度が向上するのです。

どの程度の断熱性能を与えるかは設計者の判断に委ねますが、新築であれば最低でも「平成28年度省エネ基準レベル(=断熱等性能等級4)」を担保するようにして下さい。

もちろんHEAT20レベルの断熱性能を持たせれば、より快適に、より省エネになるでしょう。一方でグレードが上がるに従ってコストも大きくなりますから数値だけに囚われず、全体のバランスを見て判断される事をお勧めします。

改修工事の場合は、既存建物の状況と予算によりますが、エアコンの代わりとしてびおソーラーのみを導入しても効果は薄いでしょう。まずは既存建物の温熱環境を把握し、問題のある部分の断熱改修を行って、ベースとなる条件を整えた上でびおソーラーの導入を計画されると良いでしょう。

気密性能

建物の気密化を図る目的は、計画換気がきちんと行える条件を整えるためです。気密化されていない建物では至る所に存在する隙間から自由に空気が出入りします。空気の移動と共に熱や湿気等も移動しますから、隙間風の多い建物ではいくら最新の空調設備を導入したとしても運転時間が長くなるばかりでなかなか快適にはならないでしょう。

また壁体内などの目に触れない場所で結露を発生させて建物を腐朽させる恐れもあります。要するに自分の知らない場所で勝手に空気が出入りする事が無いようにするために気密化が必要なのです。

びおソーラーとしての気密性能とは

びおソーラーとして必要とする気密性能の値は特に設定しませんが これまでの経験からC値が5㎠/㎡程度の気密性能の建物では、びおソーラーが集熱取入れをしていても暖かさを感じませんでした。この事から最低でも2㎠/㎡以下の気密性は確保していただきたいと思いますし、1㎠/㎡以下であれば確実に効果を感じる事が出来るでしょう。

気密測定のすすめ

よく「うちの建物はC値が0.3だ!」というような話を耳にします。ただし今回施工した建物の気密測定値ではなく、過去に施工した建物の測定値をその会社の全ての施工物件を代表する値としてしまっているケースがあるのですが、それは本当に正しい事でしょうか?

自動車や家電品など同一規格で製造される工業製品ならば理解できますが建築工事は都度条件が異なりますし、大部分が人の手によってつくられるものなので不確実さが残ります。施主に、より確かな性能の建物を提供するためには物件毎に必ず気密測定を行うべきでしょう。また上棟後にサッシや構造面材が施工されて、まだ設備配管の開口等が無い状態で測定した値だけを言われる事も多いですが 本来の気密測定は竣工時に行うものなので、できれば2回測定される事をお勧めします。施工途中での測定で漏気が見つかれば補修する事も容易です。そして竣工時の測定値は、その建物の正式な気密性能を示すものになりますし、将来において劣化状況を確認する時の基準にもなるでしょう。

気密性能は断熱性能のように計算によって求められるものではなく、現場での実測により確認するものです。施工に携わる一人一人が気密を意識して丁寧な作業をした結果が数値に現れるのです。気密測定は施工関係者も同席の上で行い、もし想定外の場所で漏気があった場合には、みんなで原因を究明して改善を図って行くと気密工事の勘所が掴めるようになり、自然と性能が向上して行くでしょう。

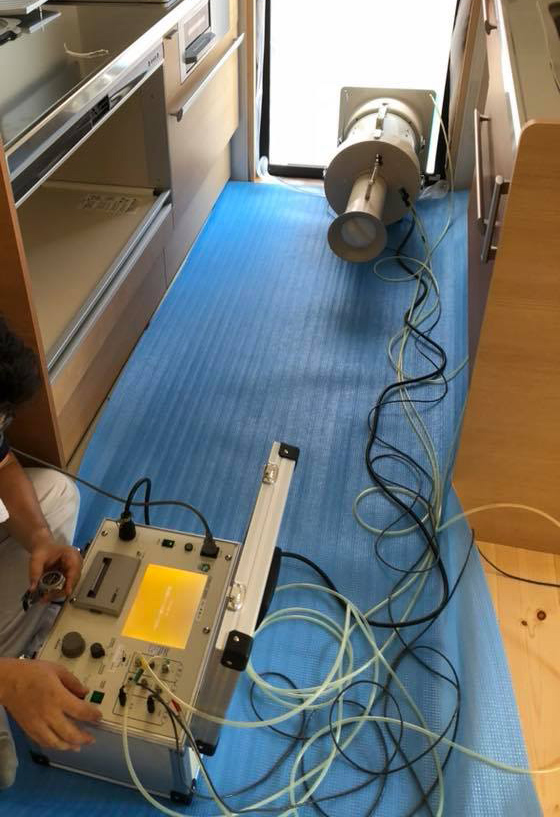

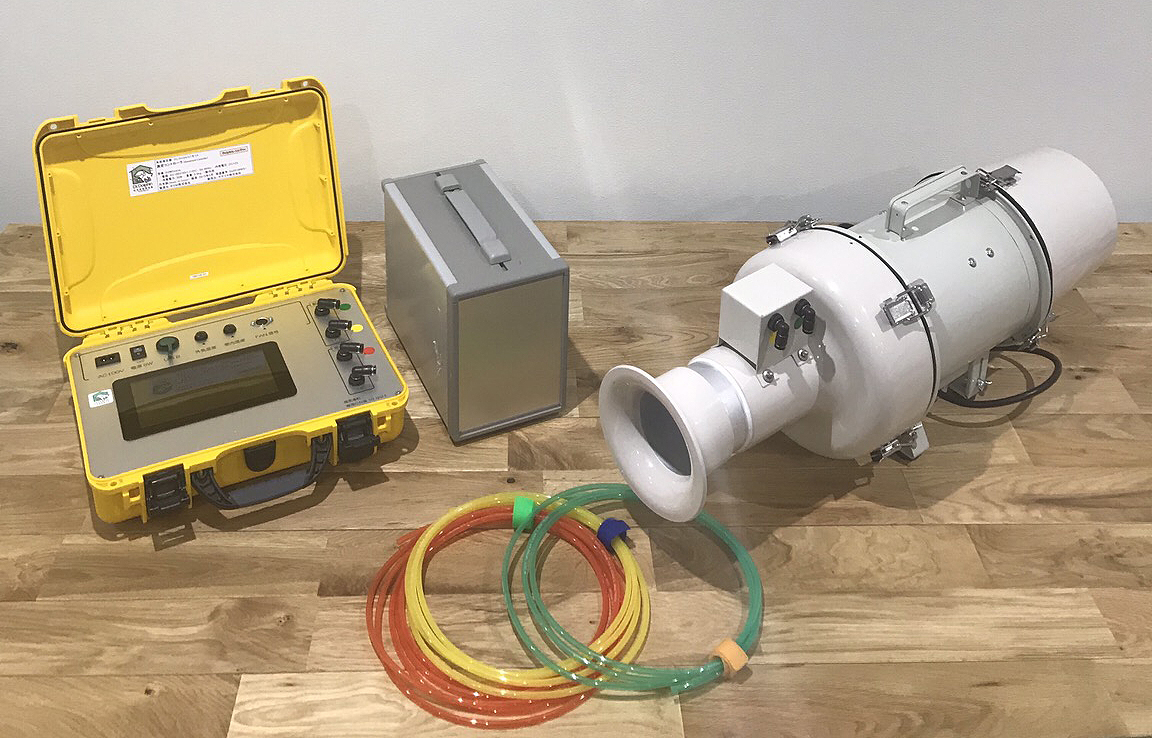

気密測定とは

建物の各部に存在する隙間の面積を実測によって求めることを気密測定と言います。

気密測定は「気密測定器」という装置を使用して行い、換算値として建物1㎡あたりに何㎠の隙間があるか?を求めます。この値をC値と呼び、数値が小さいほど気密性能が優れている事を表します。一方で気密性が高くなると自然には空気の入れ替えが行われない建物になりますから「換気」がとても重要になります。

気密測定作業中

気密測定器

(Dolphin2/製造:EOM 販売:ヤマイチ)

計画換気

建物に高い気密性能を与えたならば計画換気が行いやすくなります。計画換気とはその建物および在室者にとって必要な空気量と経路をしっかりコントロールすることです。

建築基準法では2003年(平成15年)に24時間0.5回/時の換気量の確保が義務化されました。この時は建材等から放出される有害物質によるシックハウス対策の一環として換気が求められましたが、この量はあくまでベースであり、在室者数や室の使われ方によって換気量を調節しなければなりません。換気とは室内の汚れた空気を捨てて、新鮮な外気と入れ替える事なので空気の移動に伴って熱も移動します。そのため換気すると寒くなるからという理由で24時間換気扇を止めてしまう人がいるのですが、これは人にとっても建物にとっても非常に具合が悪い事です。そのような背景から「熱交換型換気」が導入されるようになりましたが、それで万事解決というわけでもありません。

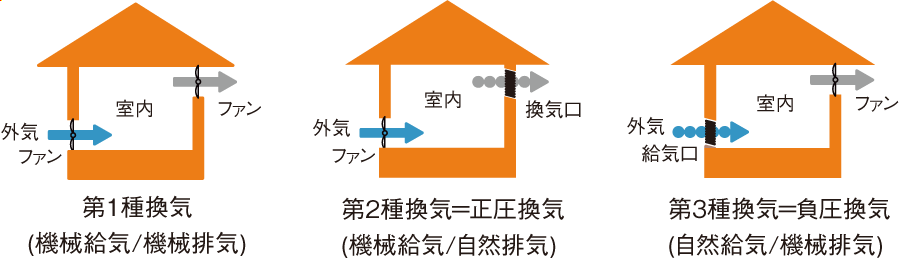

換気の種類

換気には以下のように3通りの方法があります。

- 第一種換気:給気と排気に機械換気を使用する換気方式 熱交換型換気はこの方式

- 第二種換気:給気に機械換気を使用し、換気口から排出する換気方式 びおソーラーによる換気はこの方式 建物内が正圧になる。

- 第三種換気:給気は換気口から行い、排気を機械換気とする換気方式 一般に台所や浴室、トイレの換気はこの方式 建物内が負圧になる。

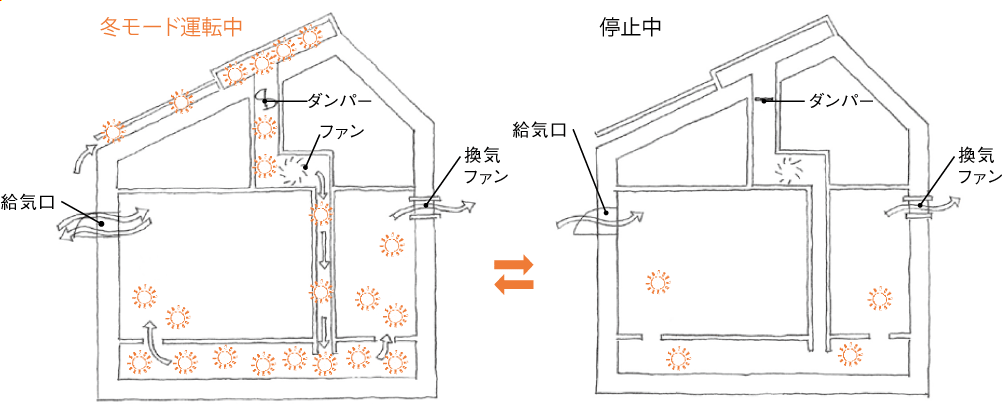

びおソーラーと換気

びおソーラーによる換気は第二種換気になり、ファンで外気を取入れて室内を正圧にしますので外から中へ入ろうとする粉塵等の侵入を抑えてくれます。

ただしびおソーラーは集熱温度によってファンが発停しますので建築基準法の24時間換気設備には合致しません。そこで他の換気方式と組み合わせて運用しなければなりません。

第一種換気の「熱交換型換気」は冷たい外気を室内の熱と交換しながら取入れますから寒くなり難い換気システムですが、多くの製品が床下や小屋裏に設置されるメインユニットから各部屋にダクティングされる形を取っており、設備に支配される面積が多くなってしまいます。最近はエアコンを組み込んだ多機能なものも登場していますが機械自身も高額で、24時間運転させ続けるものだけに将来的な機器の修理、交換といったメンテナンスコストまで考えると性能値だけで安易に選んではいけないように思います。ただし、その用途は様々ですし、地域性もありますから計画中の建物にとって最適な換気方法は何なのかをよく検討して下さい。

残る換気方式は「第三種換気」です。イニシャルコスト、ランニングコスト共に安価なので、これが適当と考えます。台所や浴室、洗面所、トイレといった絶対に換気が必要な場所で建築基準法の規定換気量(0.5回/時)を第三種換気で確保ておき、びおソーラーが運転した時は+1~2回/時程度の換気量が加わるイメージです。びおソーラーの換気量は多いですが、冷たい外気を太陽熱で暖めながら取入れますから寒くならない換気システムになります。一方、夏は夜間の外気を一晩中取入れ続けますから暑くならない換気システムと言えるでしょう。

第三種換気では換気中は給気口から外気が入ってきますから、生活の中で冷気を感じにくい位置に給気口を配置するようにして下さい。またこの給気口は、びおソーラー運転時には排気口になる場合があります。

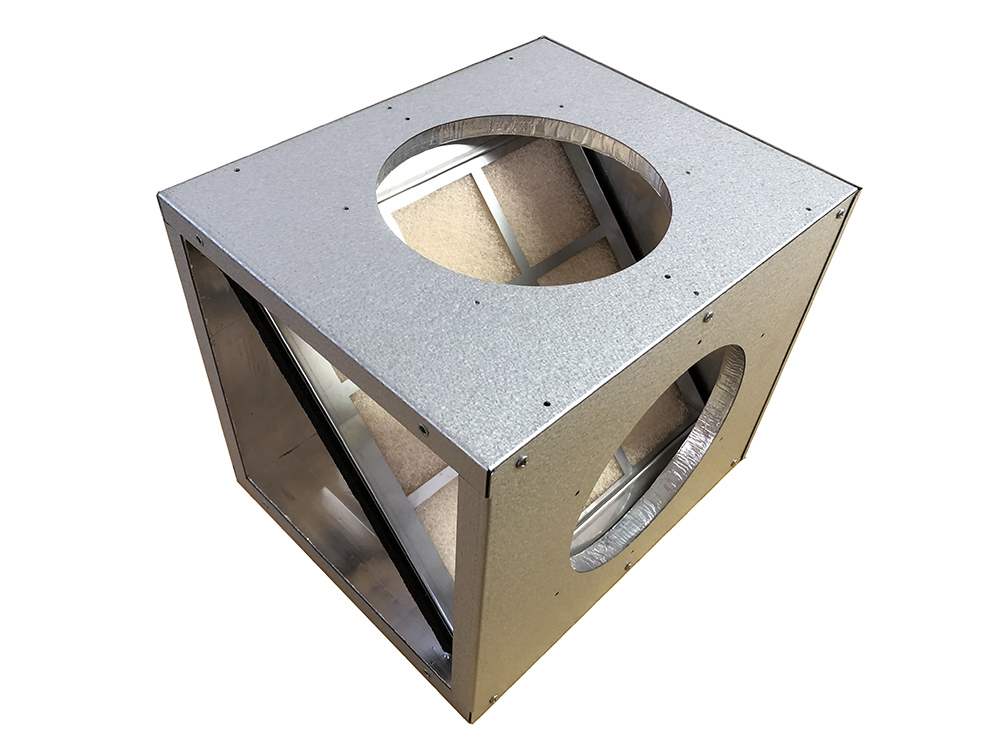

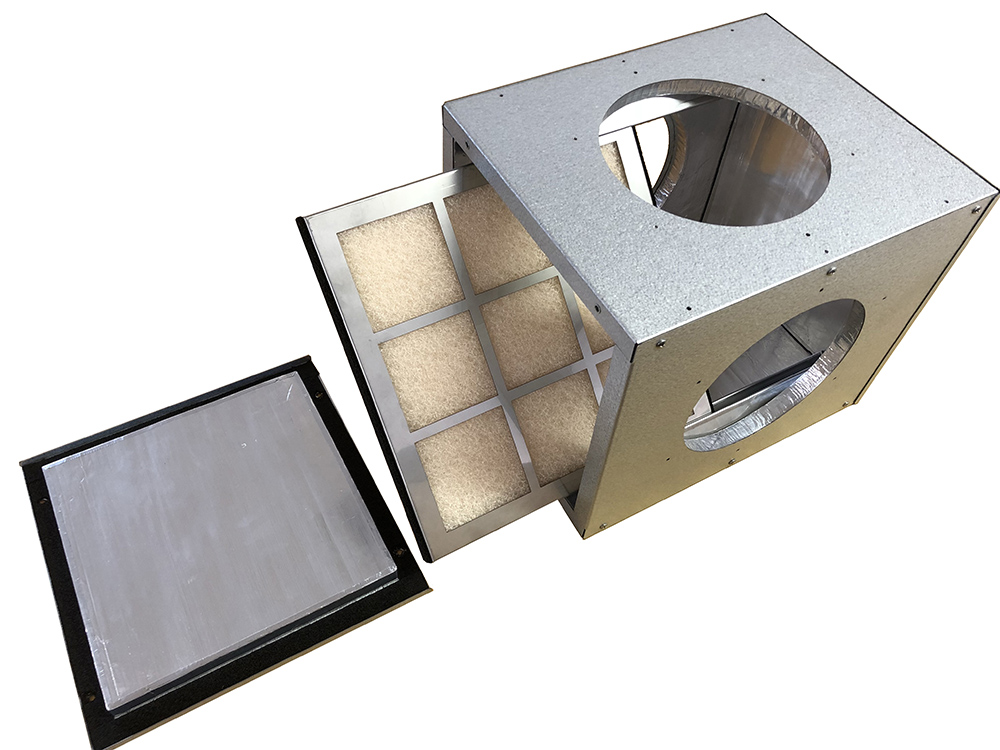

びおソーラーの集熱経路から入って来る粉塵(花粉や煤煙等)に対しては、空気流路が非常に長いのでびおソーラーの運転により室内を花粉や砂埃が舞うような事はないですが大きい粒子が捕集できるような「断熱フィルターボックス」を用意しています。

断熱フィルターボックスの設置例

集熱、蓄熱、断熱・気密のバランス

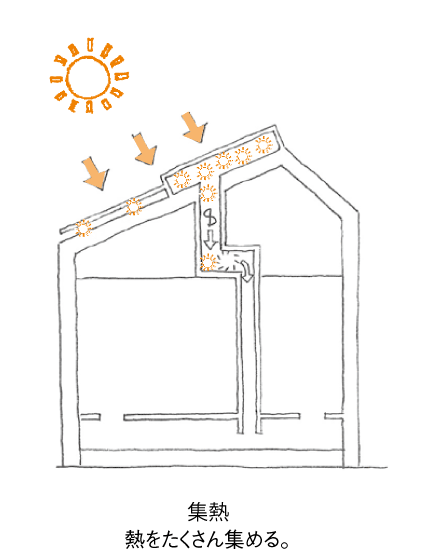

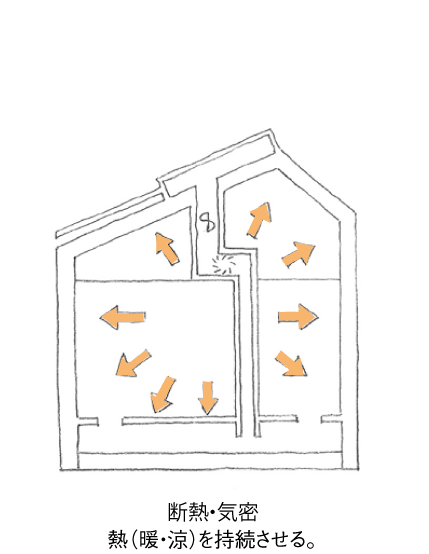

本項では建物の「断熱・気密」の重要性を説明しました。

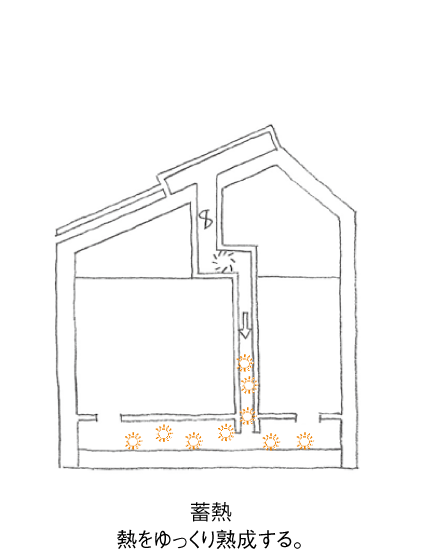

断熱材は保温はできますが加温はできません。一般的には電気やガス、石油などを使用して加温する事になりますが「自然室温で暮らせる家」では太陽熱を「集熱」して利用します。また室温の安定には「蓄熱」が重要で、この熱の3要素のバランスを取る事により快適な室内環境をつくります。

熱の3要素

- 「集熱」は、外界の熱を取入れることです。窓から入る日射も集熱ですが、特にびおソーラーでは屋根(壁)で熱を集めることが大きな集熱となります。

- 「蓄熱」は建物に熱が蓄えられることです。建物は中の空気も含めてどこかに熱を貯めるようになっていますが、びおソーラーでは、屋根(壁)で集熱した熱を床下の蓄熱体に蓄えます。

- 「断熱・気密」は、屋根や壁、床から伝導によって熱が逃げることと、空気そのものが熱を運んでいくことを遮ることです。最近は一昔前より高断熱・高気密の住宅が普及してきています。これは、人の体でいうと基礎体力のようなもので、断熱・気密性能が低いと、せっかく集熱、蓄熱した熱も無駄になってしまいます。

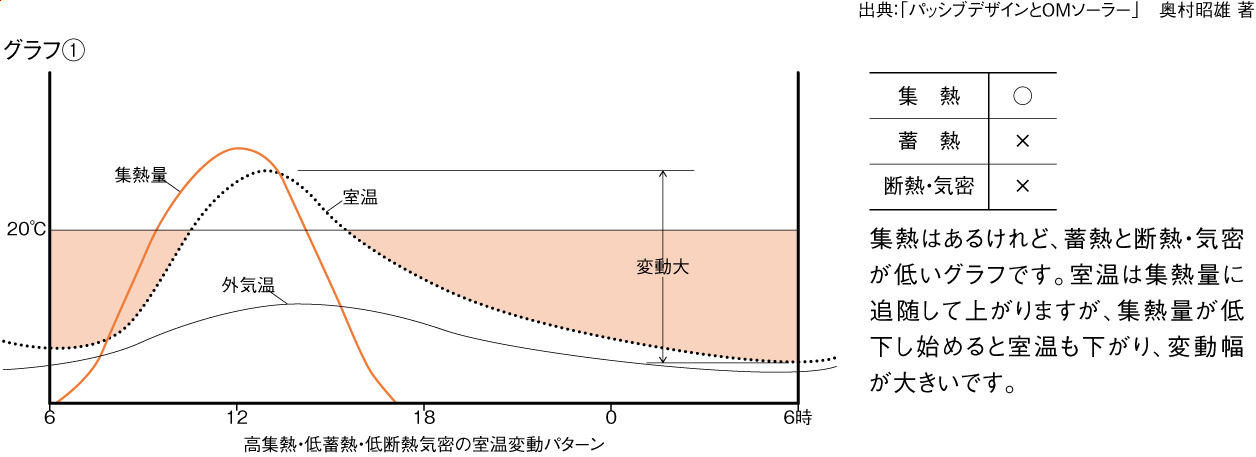

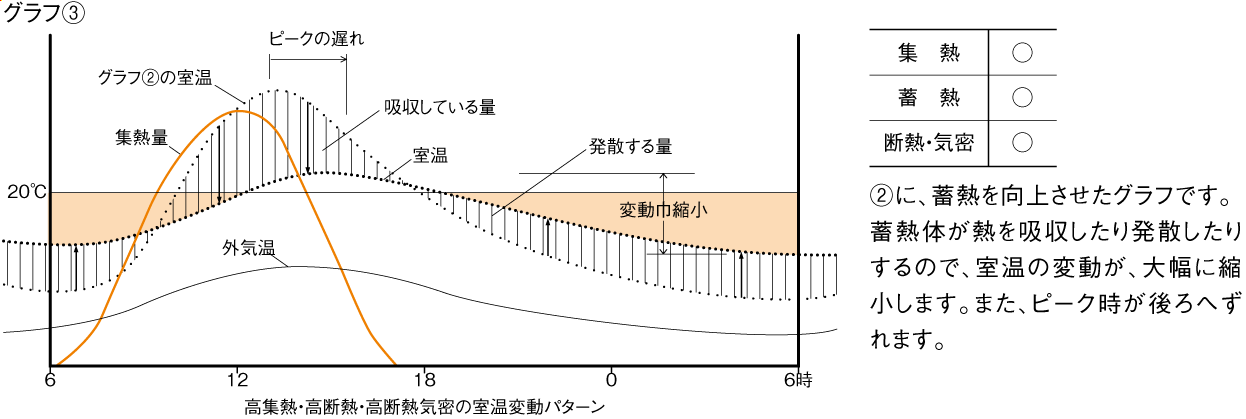

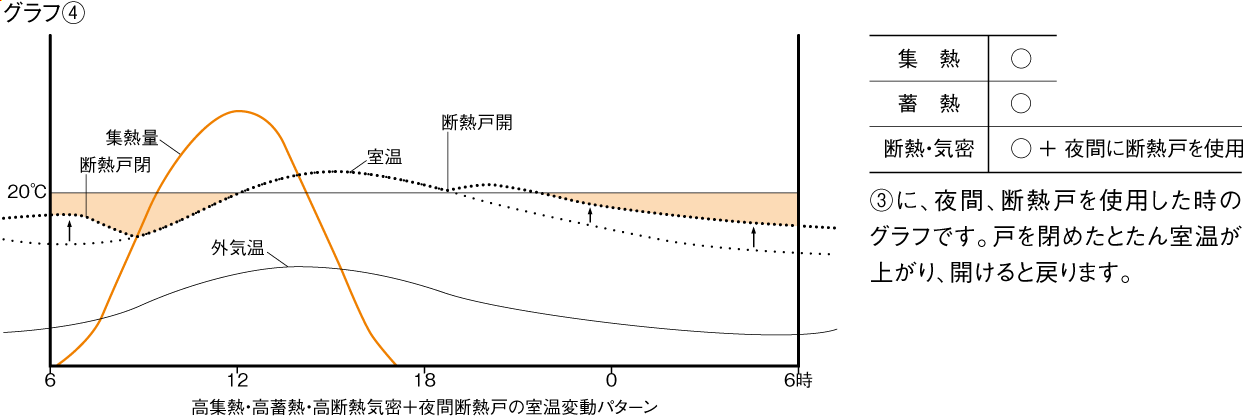

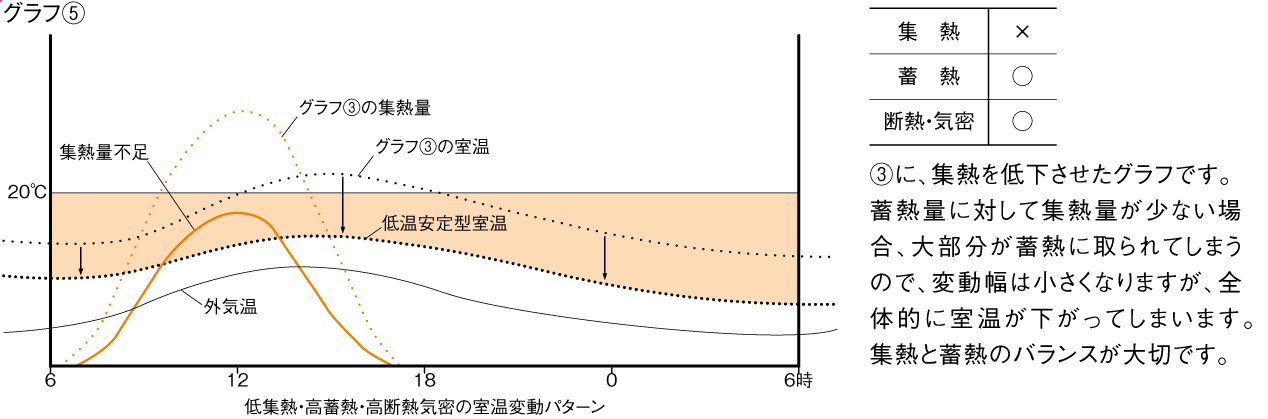

集熱、蓄熱、断熱・気密の違いによる自然室温の変化

以下の5つのグラフは、集熱、蓄熱、断熱・気密の違いによる自然室温の変移をイメージしたグラフです(20°Cの線は特別意味を持っているわけではありません)。グラフ1~4は集熱量が一定量ある場合、グラフ5は集熱量が小さい場合です。集熱、蓄熱、断熱・気密の3要素がバランスをとることが重要なことがわかります。